この本は【上級者向】です。

『タロットバイブル』の著者、レイチェルポラック先生によるタロットカード解説を中心とした一冊。

大アルカナは8ページ、小アルカナも1ページ弱という非常に細かい解説が行われており、井上教子先生の『タロット象徴事典』と双璧をなしているといえるでしょう。

ブックレビューをする人によっては(特に海外では)入門向けに分類されている事もありますが「タロット占い」という視点に立つならば、ある程度読めるようになってから読んだほうが読みやすいと思います。

『第三章 リーディング』は、サンプルリーディングとして極めて優れているので、タロットの読み方が良く分からない、という方は一読することをおすすめします。

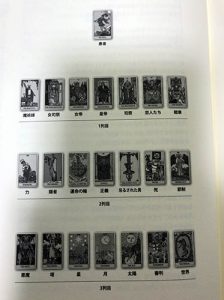

大アルカナを『愚者』以外の21枚を7枚ずつの3段階の物語として捉え、解説しているのが特徴です。

(注:但し大アルカナを7枚ずつで捉えたのはレイチェル・ポラックが最初ではありません)

また、カードの解説という側面もありながら、図像解説の面も兼ね備えていますので、カードの解説だけで良いと思う人は『タロットバイブル』でも充分かもしれません。

示唆も書かれてはいますが、見つけにくいです(特に大アルカナ)し、キーワード形式ではありませんので、タロット占いにある程度慣れて来た人が視野を広げる為に使うのがおすすめです。

書籍の構成は、広告の後にご紹介します。

『第1部 大アルカナ』

最初の2章で大アルカナに対する著者の考察が述べられています。

この考え方は極めてユニークでありながら、タロットカードがどのようなものであるのかを理解する手がかりとなるでしょう。

以下、第3章~第6章を使い、大アルカナを解説してゆきます。

個人的には各章冒頭の読み物も(読み飛ばしがちだと思いますが)お薦めです。

第1章 フォーカードパターン

第1章は、タロットの歴史およびタロットの種類に触れた「イントロダクション」の後『愚者』『世界』『魔術師』『世界』の4枚の大アルカナを題材に、著者のタロット観を提示しています。

4枚のタロットカードのポーズや着ているもの、割り振られた数字から著者独自のタロットに対する考え方の中核を解説しています。

第2章 概説

第2章では、冒頭でも述べた大アルカナを『愚者』以外の7枚*3に分け『経験の3つの領域』として解説しています。

この考え方自体は著者独自のものではありませんが(注:ポールフォスターケイスの著書などにも見られるので)、その分かりやすさから、後年のタロットに対する考え方を大きく変えたきっかけとして知られるようになりました。

第3章 始まりのトランプ 象徴と元型

第3章では『愚者』『魔術師』『女教皇』の3枚を紹介しています。

冒頭で申し上げましたように「占い上の意味」が一覧で掲載されているわけではありませんし、解説もタロットに描かれている象徴の解説を主体としたものというよりは著者自身のタロット観に基づいた解説となっています。

第4章 この世界での道

第4章では『女帝』『皇帝』『司祭』『恋人たち』の4枚を紹介しています。

第3章と第4章で「最初の1列目」が紹介され、著者がいう「外的世界、およびそこでの課題」が解説されています。

第5章 内側へと向かって

第5章では『力』『隠者』『運命の車輪』『正義』『吊された男』『死』『節制』の7枚ををとおし、著者のいう「内なる自己」の世界が解説されています。

第6章 大いなる旅

第6章では『悪魔』『塔』『星』『月』『太陽』『審判』『世界』の7枚をとおし「悟りへの道 大いなる旅」へと誘われてゆく様子が解説されています。

『第2部 小アルカナ』

イントロダクションでウェイト版タロットおよび小アルカナに関する興味深い考察(必読です)がなされた後、小アルカナに対する解説が第7章~第10章に渡って掲載されています。

小アルカナは、逆位置の解説もそえられ「占いの札」としての色合いが濃いように感じます。

第7章~第10章の各章はワンド、カップ、ソード、ペンタクルごとの解説ですので、それぞれの章についての解説は省略致します。

『第3部 リーディング』

第3部の最終章である第12章には、タロットリーディングをどのように活かすかという著者の考えおよび瞑想(パスワーキング)に関する情報が掲載されています。

第11章 リーディングの種類

タロットリーディングに関する著者の考え(必読です)がなされた後、ケルト十字、ワーク・サイクル(オリジナル)、生命の木の3スプレッドをサンプルリーディングを交えながら細かく紹介しています。

正直申し上げて、このサンプルリーディングだけを読む為に購入しても損はない、と思えるくらいに学べるところが多い筈です。

第12章 タロットリーディングをどう活用していくか

第一線で活躍しているタロットリーダーの知見に基づいた考えから学べる事はとても多い筈です。

この章は座学であり「タロット占い」とは一見違うようにも見えるので読み飛ばされやすいと思いますけれど、タロット占いをする人にとって必要なことが書かれています。

『瞑想』のセクションではタロットを使ったパスワーキング(厳密な意味ではパスワーキングとは異なりますが)的手法も紹介されています。